生 : 1893年2月21日(スペイン王国、リナーレス)/没 : 1987年6月2日(スペイン王国、マドリード)

アンドレス・セゴビア (Andrés Segovia) はスペインのギタリスト。「現代クラシック・ギター奏法の父」と呼ばれる。

生涯 | Biography

アンドレス・セゴビアはアンダルシアの都市リナーレスで生まれた。グラナダで育ち、幼少期はピアノやチェロを習ったが、その後、独学でギターを学ぶ。当時この楽器は高尚と見なされず、主として酒場やカフェで演奏されるのにふさわしいと考えられていた。1909年頃、セゴビアはグラナダの芸術センター (Centro Artístico) で最初のコンサートを行い、1913年、アテネオ・デ・マドリードでコンサートを行った。1922年、マヌエル・デ・ファリャがグラナダで主催したカンテ・ホンドのコンサートに参加。1919年から1922年にかけて南米でコンサートツアーを行っている。1924年にはパリでデビューし、続けてスイスやドイツ、オーストリアでリサイタルを行った。

1926年、マインツのショット (Schott) 社より古典音楽の楽譜を復刻したシリーズ(セゴビア・アーカイブ)の刊行を開始する。1926年、イギリスとロシアでコンサートデビューする。1927年、デンマークでリサイタルを行い、HMVのために録音を行う。1928年に米国デビュー、1929年には初の日本ツアーを行う。1929年、エイトル・ヴィラ=ロボスがセゴビアに「12のエチュード」を献呈する。1935年、バッハのシャコンヌをギター編曲してパリで演奏する。1936年にスペインを離れてウルグアイのモンテビデオで数年過ごし、南米の演奏旅行を数多く行った。

第二次大戦後、セゴビアは欧米における演奏ツアーを拡大し、さらにLPレコードの発明により1947年から1977年までの三十年間で50以上のアルバムを発売した。1950年代にシエナのサマースクールで講師を務め、1958年からはサンティアゴ・デ・コンポステーラで教え始めた。1961年に最初のオーストラリアにおける演奏ツアーを行った。

セゴビアは晩年、毎年のように米国やヨーロッパの演奏ツアーを行った。1967年、ドキュメンタリー映画『セゴビア・アット・ロス・オリボス』が公開され、スペインの自宅における作曲家が特集された。1976年には自伝が刊行され、また映画『ソング・オブ・ザ・ギター』ではグラナダのアルハンブラ宮殿で演奏を行った。1977年、セゴビア最後のアルバムとなる『夢想集』(Reveries) がリリースされた。1981年、スペイン王フアン・カルロスよりサロブレーニャ侯爵の位を授与され、英国ケント州のリーズ城にてセゴビア国際ギターコンクールが行われた。続く数年の間にセゴビアは日本においてツアーを行い、ニューヨークのメトロポリタン美術館においてマスタークラスを開講した。

1983年にセゴビアは90歳となり、米国および日本でツアーを行った。1985年には英国のロイヤル・フィルハーモニック協会よりゴールドメダルを授与され、故郷のリナーレスに彫像が建てられた。1986年には南カリフォルニア大学でマスタークラスを主催し、フロリダ州のマイアミビーチで最後のリサイタルを行った。晩年のセゴビアは多数の名誉博士号をはじめ、スペインやイタリアの大十字章、日本の旭日章など、世界各国から数多くの賞を得た。

セゴビアは生涯を通じて150以上のリュートやハープシコードのための作品をギター版に編曲した。その中にはクープランやラモー、バッハのバロック音楽も含まれている。彼はその演奏技術の高さから数多くの後進を育て、ギターをオーケストラにふさわしい楽器として認知させるのに貢献した。

参考文献 | Bibliography

- Andrés Segovia, An Autobiography of the Years 1893–1920, 1976.

- Andrés Segovia, Andrés Segovia, My Book of the Guitar, 1979.

- Segovia, Andrés | Grove Music [https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.25329]

- Andrés Segovia | Spanish musician | Britannica.com [https://www.britannica.com/biography/Andres-Segovia]

ウエストミンスター寺院

ウエストミンスター寺院 チャールズ2世

チャールズ2世 シアター・ロイヤルのファサード(1775年)

シアター・ロイヤルのファサード(1775年)

19世紀のオンフルール

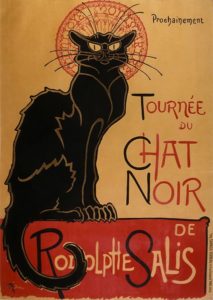

19世紀のオンフルール キャバレー「ル・シャ・ノワール」のポスター(1896年)

キャバレー「ル・シャ・ノワール」のポスター(1896年) シュザンヌ・ヴァラドンの肖像写真

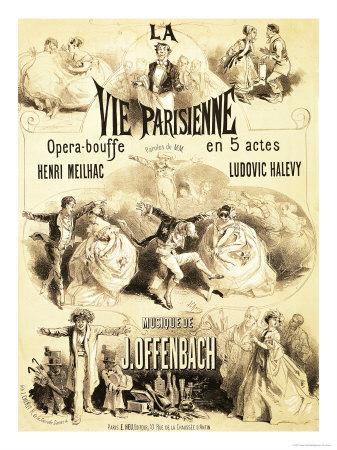

シュザンヌ・ヴァラドンの肖像写真 『ジュ・トゥ・ヴ』の楽譜の表紙(1904年)

『ジュ・トゥ・ヴ』の楽譜の表紙(1904年) クロズリー・デ・リラ(1909年)

クロズリー・デ・リラ(1909年)

モントーのマスネの生家(1908年頃)

モントーのマスネの生家(1908年頃) 1860年頃のマスネ

1860年頃のマスネ オペラ=コミック座

オペラ=コミック座 シビル・サンダーソン

シビル・サンダーソン ナダールによるリュシー・アルベルの肖像写真

ナダールによるリュシー・アルベルの肖像写真

ベジエの円形劇場

ベジエの円形劇場 『スパルタのヘレネー』におけるイダ・ルビンシュタインの衣装

『スパルタのヘレネー』におけるイダ・ルビンシュタインの衣装

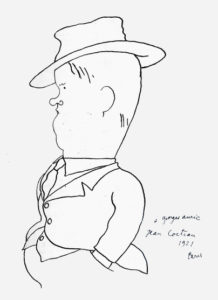

ジャン・コクトーによるオーリックの似顔絵(1921年)

ジャン・コクトーによるオーリックの似顔絵(1921年) ジャック=エミール・ブランシュ「6人組の面々」(1921)

ジャック=エミール・ブランシュ「6人組の面々」(1921) オーリックとブリジット・バルドー(1966年)

オーリックとブリジット・バルドー(1966年)

ジャン・コクトーと6人組(デュレを除く)

ジャン・コクトーと6人組(デュレを除く) 「若きフランス」の4人

「若きフランス」の4人

クロード・モネ「サン=ラザール駅」(1877年)

クロード・モネ「サン=ラザール駅」(1877年) 1900年頃のル・グランド=オテル

1900年頃のル・グランド=オテル シャルル・モット「社交界の舞踏会」(1819年)

シャルル・モット「社交界の舞踏会」(1819年) 1867年6月10日、チュイルリ宮の夜会

1867年6月10日、チュイルリ宮の夜会 ナダールによるジュルマ・ブファールの肖像

ナダールによるジュルマ・ブファールの肖像